AR.Drone+電源スイッチ×iPod nano 5G

2011年1月 7日

(これまでの 大谷和利の「General Gadgets」はこちら)

使いやすさと撮影画質の向上を目指して

その後も筆者のAR.Droneは、進化を続けている。というと大げさだが、自分が使いやすく、より楽しめるような改造を行っているということだ。

たぶん、他のユーザーも不便に感じているのは、電源スイッチがないことだろう。バッテリーを接続すると、それで電源が投入されてしまうのである。

現実には、バッテリーを使い切るまで連続して飛ばすことは少なく、数分飛ばしては休み、また飛ばすというケースが多い。また、システム系の不具合が生じたときには、下面のリセットスイッチをペン先などで押すのだが、完全に再起動させる場合には電源ケーブルの接続を一度切ってから、再度接続する手間がかかる。その都度、いちいちハルを外してケーブルを操作するのは、少し面倒なのだ。

そこで、極端な重量増にならないように、極小のスライドスイッチを設けることにした。

実は、AR.Droneには電源スイッチがなく、バッテリーを接続するとすぐに通電状態になってしまう。

そこで、バッテリー接続とは独立して電源がオン/オフできるように、スイッチを設けることにした。用意するのは、小さなスライドスイッチ、リード線、端子セット(ハンダ付けでも良い)と簡単だ。

作業自体は簡単で、スイッチ本体やリード線を用意して、バッテリーケーブルを切断し、途中にスイッチ回路が入るようにすれば良い。配線を見栄え良く格納すれば,出来上がりだ。

スイッチは、バッテリーベイの後ろ側の筐体の中に埋め込むことにした。

発泡ポリプロピレンのボディをカバーする樹脂板を剝がしてみたところ。小さな四角い金属片は磁石で、ハル(カウル)の固定に用いられる。

バッテリーの配線を切断し、端子とリード線を介して電源スイッチに接続。配線は、樹脂板の下を通している。

筐体の一部を削り、リード線とスイッチを埋め込んだ。

極小スイッチなので、外観からはわかりにくいが、千枚通しの先の箇所に頭が覗いている。

この作業によって、気軽に電源のオン・オフができるようになり、ちょっとした持ち運びや休憩の時にも、無駄なバッテリー消費を抑えやすくなった。

次に手がけたのは、飛行時の撮影映像の画質向上だ。海外では、スポーツ用のHD画質のヘルメットカムを装着した例もあるが、重量が100グラム以上あり、モーターの負担やバッテリーの消費も激しいように思う。

そこで、ちょうど手元にあった(この連載でも、以前に登場した)第5世代のiPod nano(nanoシリーズで唯一、SDビデオ撮影機能付き)を載せてみることにした。これならば重量は本体のみで36.4グラムなので、公式な対応荷重40グラム以下で済むことになる。

後から検索したところ、国内レビューでも簡易的にiPod nanoを搭載した例もあったが、先のヘルメットカムの場合にも、AR.Drone先端部の内蔵カメラの突起やプロペラやハルの一部が,映像内に写り込んでいる。

そこで、当初考えたのは、なるべく高い位置にiPod nanoを装着することであり、樹脂製段ボールを利用した取り付けアダプタを作ってみた。

AR,DroneにiPod nanoを搭載するにあたり、最初に作ったのが、樹脂製段ボールを利用した取り付けアダプタだった。iPod nanoは、最上部の溝にはめ込むことによって固定される。

しかし、重心が高くなりすぎて、操縦性が著しく不安定になってしまった。離着陸や、ゆっくりした前進・後退ならば良いのだが、方向転換が入ると、とたんに暴れ出してしまう。

この高さであればハルが画面に映り込むこともなかったが、重心が高めとなり、操縦安定性に影響が出て、ターン時などに墜落する危険性が高まった。

そこで、高さをハルのすぐ上まで押さえた第2弾の取り付けアダプタを作ってみた。取り付け方も工夫し、前回の記事で携帯用に分割可能となった屋内用ハルの間に挟み込むようにして固定できるようにしてみた。

次に考えたのが、iPod nanoがハルのすぐ上に位置するように装着するシステム。樹脂板を写真のように切り抜き、ケースのホックを利用してiPod nanoを固定する仕組みだ(目玉ステッカーはオマケ)。

これを、前回、携帯しやすくするために半分に割った屋内用ハルの分割面で挟み込む。そのときにガイドとなり、また合体後のハルの剛性アップにもつながる突起を、竹串で追加した。

これにより、かなり飛行は安定したが、それでもまだ急な動きをすると制御が効かなくなる。また、うっかりすると、画角内にハルの先端部分が映り込むことがあった(最後のサンプル動画参照)。また、屋内ハルだと風の影響を受けやすく、それがさらに安定性に影響を及ぼした。

これは収まりも良く、かなり安定して飛ぶようになったものの、屋外用ハルの場合には風の影響を受けやすいこともあり、半径の小さな旋回時などに、そのままキリモミ状態になることが多く見られた。

飛行前にケースのカバーを開け、ビデオ録画状態にして、画角を調整するのだが、閉じた際に微妙にずれて、ハルの先端部が写り込むことがあった。

結局、軽量で周辺部の慣性質量も少なくなる屋外ハルとの組み合わせも考えたが、思い切ってハルを外し、バッテリーの上に直接iPod nanoを固定して、重心を可能な限り中央に集めることにした。

うまい具合に、男前豆腐シリーズの「やさしくとろけるケンちゃん」のパッケージが、バッテリーの上にはまることがわかり、これを取り付けベースとして利用。iPod nanoはレンズをやや上向きに、ケースの背面カバーを開けた状態で固定し、画面を常に確認できるようにすることで、写り込みを防ぐようにした。

最終的には純正のハルを取り払い、iPod nanoをバッテリーのすぐ上に固定することで、可能な限り重心位置を変えないようにしてみた。

iPod nanoの固定には、男前豆腐のパッケージを利用している。ちょうどバッテリー部分をカバーでき、都合が良かったのである。

ケースのカバー部は開けたままにして、離陸直前まで画角の確認が容易に行えるようにした。スクリーン部を押さえるスポンジの一部が切り取ってあるのは、画面の右下隅にプロペラが映り込むケースが多く、その部分を良く見えるようにするためだ。

レンズ位置がさらに本体に近づいたため、先端部やプロペラが映像に映り込まないようにするために、iPod nanoがやや上を向くように輪ゴムで押さえている。

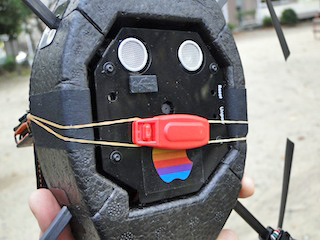

男前豆腐のパッケージは、輪ゴムと、菓子袋などを閉じるクリップを利用して本体に留めている。下向きのカメラ(赤いクリップのすぐ上に見える丸い穴)は、ホバリング時に直下の地面のパターン認識を行って自動制御に利用されるので、塞がないように気をつける必要がある。

実際に撮り比べてみると、確かに内蔵カメラは無線で映像を飛ばす関係上、解像度も低く、フレームレートも一定しないが、画角が広い割に比較的逆光にも強く、風景全体が把握しやすいなど、それなりにバランス良く設定されていることもわかった。

一方のiPod nanoは、15種類におよぶ内蔵フィルターを撮影時にリアルタイムにかけることができるので、そういう楽しみ方がある。最新の第6世代では、カメラ機能が割愛されたので、もしも新古品や程度の良い中古品があったら、1つ買っておくと、色々と遊べて良いかもしれない。

第5世代iPod nanoで撮影した映像を、AR.Drone内蔵カメラのものと比較してみた。計器板がオーバーレイされている部分が、AR.Droneでの撮影結果である。iPod nanoのほうが色調が濃く、フレームレートや露出が安定しているが、AR.Droneのカメラは逆光に強い設計のようだ。また、iPod nanoの場合には、リアルタイムに効果がかかる内蔵フィルターを使って、色々と遊べるのが楽しい。

大谷和利の「General Gadgets」

過去の記事

- iPad 2の撮影方向を変える2011年5月17日

- AR.Droneの仮想ポリス仕様を作る2011年4月15日

- NanoBookをより愛でるためのモレスキンカバー2011年3月17日

- 疑似二眼レフカメラ? IPHLEX MODEL IV2011年2月 9日

- AR.Drone+電源スイッチ×iPod nano 5G2011年1月 7日