間違った未来、新交通システム(その2) 間違えた根本にあったのは顧客不在

2010年4月19日

(これまでの 松浦晋也の「モビリティ・ビジョン」はこちら)

前回から引き続いて新交通システムの話だ。モノレールと新交通システムを取り上げるにあたって、私は可能な限り実地に赴き、現地を調べてみた。関東、大阪、名古屋のものはすべて実際に全線に乗ってみたし、主な駅の構造、周辺の街の開発状況なども観察した。

その感想はといえば「まあ、実に第三セクターというのは無駄極まりないことをしているのだな」というものだった。東京モノレールから山万のユーカリが丘線に至るまで民間企業運営の路線は、どこも路線のありようにそれなりの合理性が感じられるのだが、多摩都市モノレール、千葉都市モノレール、東京臨海新交通臨海線「ゆりかもめ」などなど、どれも、鉄道マニアですらない私の目から見ても「ここは出来が悪い」と思わせる部分が目に付く。

そもそもの路線のありようと乗り物の特性との不整合。鉄道との乗り換え駅での乗客の動線の悪さ、需要に対する輸送力供給の不均衡──「なぜこんなものを作ったのか」とため息が出るばかりだ。

1kmあたりの建設費は、地下鉄が200〜300億円、モノレールが130億円前後、新交通システムが100億円程度、路面電車が20〜30億円ぐらいという。整備新幹線の建設費が1kmあたり50〜70億円というから、高度に土地利用が進んでしまっている都市部に新たな交通の動脈を通すのはかなりのコストがかかることなのだ。

新交通システムの場合、この「コストがかかる」という問題点が、逆に「大きな公共工事で地域経済が潤う」という形で一部の者にとっての利点となってしまったように思える。建設省と運輸省が建設にあたって補助金をつけたこともあって、「地域の発展や地域住民のための利便のため、色々考え抜いたが新交通システムを建設するしかない」ではなく「補助金ももらえることだし大きな公共工事による地域活性化も期待できるから新交通システムを作る。建設理由は後から付ける。地域住民にとって本当に新交通システムが便利かどうかはどうでもいい」になってしまったのではないだろうか。

そのあたりの事情を新交通システムが廃線となった事例から追ってみよう。

かつて愛知県小牧市に、桃花台線「ピーチライナー」という新交通システムが走っていた。名古屋鉄道(名鉄)の小牧駅と市内の大型居住区の桃花台ニュータウンを結ぶ路線で、名鉄を初めとした名古屋財界と愛知県と小牧市が出資する第三セクターの桃花台新交通が運営していた。

「していた」というのは、すでにピーチライナーは存在しないからだ。1991年3月25日開業、2006年10月1日廃止。開業から15年半で、桃花台線は日本初の廃線となった新交通システムとなってしまったのである。

ニュータウンと駅を結ぶというのは、新交通システムに最適の用途だったはずだ。ところがピーチライナーは開業以来コンスタントに赤字を出し続けて16年半、ついに単年度黒字転換を果たさぬまま、廃止されてしまった。

Wikipediaの桃花台新交通桃花台線の項目にあるように、問題は乗り換えの遠さにあった。それもピーチライナーではなく、名鉄側のだ。

ピーチライナーの小牧駅と名鉄小牧線の小牧駅は隣接しており乗り換えが遠いということはなかった。しかし名鉄小牧線の名古屋市街の終点である上飯田駅は、他の鉄道や地下鉄に接続していない、孤立した駅だったのである。上飯田駅から名古屋市街中心部につながる最寄り駅、名古屋市営地下鉄・平安通駅までの800mはバス輸送に頼らざるを得なかったのだ。

桃花台ニュータウンは名古屋に通勤・通学する者が居住することを想定して開発された。ところが、ピーチライナーを建設しても、名鉄小牧線では名古屋中心街区への交通がつながらなかったのだ。

となると住人の多くは、ピーチライナー経由で名鉄小牧線という経路ではなく、バスや自家用車でJR東海の春日井駅に出て、そこから名古屋市街地へ向かう経路を選択することになる。JR春日井駅から名古屋駅までは約20分ほどだ。絶対にこちらのほうが便利である。ピーチライナーは最初から強烈な赤字に見舞われることとなった。

2003年3月、名鉄小牧線の上飯田駅とつながる形で、名古屋市営地下鉄の上飯田線が開通した。上飯田駅・平安通駅間の800mを結ぶ、日本最短の地下鉄路線だ。名鉄小牧線は平安通駅まで直通運転をするようになり、やっとピーチライナー→名鉄小牧線→名古屋市営地下鉄という形で、通勤経路がつながった。その効果はピーチライナーの輸送実績を見れば一目瞭然だ。2002年度は輸送密度が1日あたり1646人/kmでしかなかったものが、2003年度には2399人/kmに一気に増加し、その後も徐々に増えていった。

しかし、累積する赤字の抜本的解消にはほど遠かった。桃花台ニュータウンは1980年から入居が始まっている。それから23年もの時間が経ち、住民はそれぞれ生活のパターンを作り上げてしまっていた。ピーチライナーが便利になったからといって、自分の生活パターンを崩してまで利用しようとする人は、ピーチライナーの収益を黒字転換するほどにはいなかったのである。

後に、名古屋大学大学院・環境学研究科の森川高行教授が、ピーチライナー建設前の需要予測が、JR東海の中央本線や高速バスなどの競合する旅客輸送システムを考慮せず、「桃花台ニュータウンの住人はすべてピーチライナーを使用する」という非現実的な前提に基づいたものであったことを指摘した(森川高行,永松良崇,三古展弘:新交通システム需要予測の事後評価─ピーチライナーを例として─,運輸政策研究, Vol.7, No.2 [pdfファイル])。森川教授の分析によれば、前提を間違えたことにより、需要予測と実際の間に7倍もの誤差が発生している。そんな予測で、まともな収益性を持つ交通システムが構築できるはずがない。

ここから先は私の推測となる。関係者が自覚していたかは分からないが、建設当時の関係者の意識の中では、「ピーチライナーを建設したい」というバイアスがかかっていたと見るべきだろう。非現実的な前提を持つ脳天気な需要予測からは「たとえ割に合わない、採算の取れない路線であろうと建設したかった」という当時の気分をうかがい知ることができる。

ピーチライナーの総事業費は313億円。うち89億円が国からの補助金だった。しかも総事業費のうちの116億円は、桃花台ニュータウンの整備費用、つまり宅地分譲から得た収益が使用されていた。

「国から補助金が出るし、宅地分譲収益の当てもある。これでちょっとカッコイイ新交通システムが建設できて行政はラッキー(しかも第三セクターに天下りの椅子ができる)。建設業者も仕事がもらえてラッキー」──どうにも利用者不在の構図が見えてくる。

ピーチライナーは、1981年から91年にかけて、10年もの時間を掛けて建設された。その間、昭和末期から平成初期にかけて地価上昇によるバブル経済が発生している。開業の1991年3月は、まさにバブル破裂直前で、世間が狂ったかのように金を使いまくっていた時期だ。「土地の価格は無限に上がるんだから、さあ、どんどんお金を使っちゃおうね」という風潮と、「ちょっとカッコイイ新交通システム」のイメージが重なったとき、新交通システムは「他人の財布で建設できる、ちょっとカッコよく見えるニュータウンのアクセサリー」として魅力的に見えたのではないだろうか。

ピーチライナーの事例は、「乗客にとってどんな交通機関がうれしいのか」という視点を欠落したまま建設されてしまったものと総括することができるだろう。桃花台ニュータウンの住人にとっては、名古屋市街地中央部に短時間で出勤・通学できることが重要だったが、ピーチライナーと名鉄小牧線の組み合わせは、その欲求を満足させることができなかった。そして建設する側は、顧客が満足しないということに鈍感だった。

私は、顧客ニーズの軽視は単にピーチライナーのみの問題ではないように感じている。どうも新交通システムには、より根本的な部分で顧客軽視の遺伝子が組み込まれているようなのだ。

新交通システムの概念は最初、1960年代後半にアメリカで提唱された。アメリカでは、行きすぎたモータリゼーションへの反省として、都市内あるいは都市近郊の交通機関として新交通システムの研究が始まったが、実際には主に空港のような巨大設備の構内移動用に実用化されることになった。

一方、日本でも同時期から研究が始まり、1970年代前半には様々なシステムが試作され、ブームの様相を呈するようになった。

日本における新交通システムは、どのあたりが評価されたことでブームになったのか。今回の記事執筆にあたり、「新交通システム 調査・計画・評価」(国鉄新交通システム研究グループ編 財団法人日本鉄道協会発行 1975年)という本を参考にした。その中に、新交通システム出現の理由を示すグラフが掲載されている。

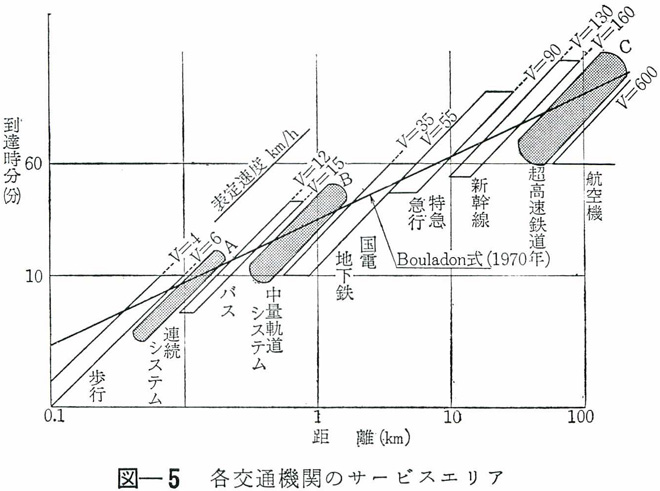

さまざまな交通機関のサービスエリア(「新交通システム 調査・計画・評価」p.21より)

このグラフは縦軸に目的地への到達時間、横軸に移動距離をプロットしたものだ。そうすると、グラフ中のA〜Cの部分に空白が存在することが分かる。A)10km/h程度で1km未満を移動する、2)20〜30km/hで数km未満を移動する、C)200km/h以上で100km以上を移動する、の3つだ。同書ではこれを「トランスポーテーション・ギャップ」と称している。その上でA)は動く歩道のようなシステム、B)が新交通システム、C)が磁気浮上鉄道、すなわちリニアモーターカーが、それぞれギャップを埋める乗り物であるとしている。

速度と移動距離を考えると既存の乗り物では埋められない領域が存在する。だから新交通システムが必要になる、というロジックなのだ。

だが、交通需要をどのような交通機関で満たすかは、速度と移動距離だけではなく、それぞれのケースが抱える個別の事情を考慮して決めるべきではないだろうか。速度と移動距離による一般化にはあまり意味がないのではないか。

そしてもっと重要なことに、このグラフには「人は、移動時間と移動速度で乗り物を選ぶわけではない。便利か否かで選ぶ」という視点が見事なまでに欠落しているのだ。

「新交通システム 調査・計画・評価」では、新交通システムが必要となる社会的背景を、1)都市部で慢性化する交通渋滞、2)増加する自動車による交通事故・大気汚染・騒音、3)交通機関を通すための空間を確保することが困難になりつつある、4)ニュータウン開発による交通困難な居住地の増加、5)交通機関の労働力不足、6)路面電車、バスなどの公共交通機関の採算悪化──としている。

これらはどれもよく考えると「新交通システムこそが、これらの問題を解決する切り札です。だから新交通システムに対するニーズは存在します」とするには弱い。どういう方法でこれらの問題を解決するかは、「どうしたらお客さんが一番うれしいか」という視点から考えねばならないはずだ。その結論は、必ずしも「新交通システムが最適」というところに落ち着くとは限らない。

つまり、新交通システムが考案された理論的な支柱には、そもそも「顧客を満足させる」という視点がないか、あっても希薄だったのである。

「新交通システム 調査・計画・評価」を通読した印象では、まず新交通システムを実用化するというハード整備の発想が先行し、それに合わせて理論が組み立てられ、さらに理論に合うように現実が取捨選択されて、「こんな現状だから新交通システムが必要なのです」というロジックが構築されたように見える。1983年には、建設省と運輸省が「標準型新交通システム」を策定して建設に補助金をつけるようになった。このことで、ハード優先の発想にさらに拍車がかかったということなのだろう。

新交通システムにとって本当に必要だったのは、国の補助金ではなかった。「新交通システムが通ると、どんな人がどれだけ利便性を感じてうれしくなるか」というニーズ優先の発想だった。Wikipwediaにまとめられた「日本の新交通システムの経営状況」を見ると、公営・第3セクター運営9路線のうち5路線が単年度でも赤字であり、7路線が累積欠損を抱えている(大阪市交通局の南港ポートタウン線は累積欠損が不明となっている)。この状況は、ニーズからの発想が希薄だったことの結果といっていいだろう。

最後に、千葉県の不動産ディベロッパー山万が運営するユーカリが丘線の写真を掲載しよう。

前回説明したとおり、ユーカリが丘線は民間ディベロッパーの山万が、自らが開発したニュータウンと、京成電鉄本線を結ぶために敷設・運営している新交通システムだ。実は京成電鉄のユーカリが丘駅は、山万の要請で京成電鉄が設置したものだ。駅舎は最初から乗り換えの動線を考慮してあり、京成線との乗り換えは容易である。運賃は全線200円均一。駅などの設備は1982年の開業のものがそのまま使用されており、徹底した省力化・低コスト経営が行われているらしいことを見て取ることができる。その一方で、運行本数は朝晩は1時間に6〜7本、昼間も3本という、ローカル線的ではあるがまずまずのところを確保している。

ちなみに、ユーカリが丘線とピーチライナーは同じ、日本車輌と三井物産が開発したVONA:ボナを使用している。同じ機材を使いつつも第三セクターのピーチライナーは大赤字の末に廃線となり、民間の運営するユーカリが丘線は運行され続けている。その意味はきちんと考えねばならない。

前回の繰り返しになるのだが、このユーカリが丘線あたりが、新交通システムの落としどころだったのではないだろうか。住宅街を走り抜ける、ちょっと鄙びた「静かでかわいい軽便鉄道」、それこそが新交通システムのあるべき姿だったと思う。

それに比べると、神戸のポートライナーも、大阪のポートラムも、東京のゆりかもめも──言葉は悪いけれども、「アホか」というのが私の偽らざる実感なのである。

松浦晋也の「モビリティ・ビジョン」

過去の記事

- 電動モーターで変わるもの――社会に自動車を作る自由を2011年5月19日

- 折り畳み自転車を買おう2011年4月28日

- "ツボグルマ"の理想と現実2010年12月20日

- 大きくなる自動車2010年11月19日

- 自動車の社会的費用を巡る基本的な構図2010年10月21日